多国医学专家热议中西医结合抗疫经验与方案

——《面向国际的中西医结合防治新型冠状病毒传染病(COVID-19)诊疗建议方案(1.0)》发布

当前,新冠肺炎疫情在全球蔓延,中国在前一段基于8万多个确诊病例积累的重要一线临床治疗和科研实践经验证明,中西医协同互补的中西医结合治疗模式,遂成为中国抗击疫情的主导医疗模式。基于中医药所发挥积极作用正日益为国际社会所重视,在积极向国际社会分享我国抗击新冠肺炎疫情科研实践的经验和做法中,深化疫情防控中的中医药国际合作十分必要,要在国际抗击新冠肺炎合作机制中发挥中医药的作用,及时向有关国家提供中医药援助,分享中医药防治新冠肺炎的经验和药物,必要时还可以派遣中医医疗队到国外参加临床救治工作。借此推动中医药成为各国共同增进人类健康福祉、构建人类命运共同体的重要载体。

近一段时间以来,以黄璐琦,张伯礼,仝小林三名院士领衔的多名中医药专家纷纷海外视频连线传递抗疫“中国方案”。因为国家卫生健康委第七版的方案是用于国内的,直接翻译应用国外,其中中医部分如何能让外国的医生看得懂、用得上、分享起来更有意义?为此,近日国家中医药管理局主管的中国民族医药学会设立《中国——非洲中西医结合防治新型病毒性呼研究所吸道传染病及多发病项目研究》专项课题,由中国民族医药学会国际交流与合作分会牵头,江西中医药大学作为课题承担单位,联合中国中医科学院、北京中医药大学、清华大学长庚医院、解放军第309医院的高层次温病学、传染病管理、中西医临床、药理、制剂专家和外交家、翻译家组成课题组,在研究中通过总结和整理中国抗击新冠病毒肺炎的中西医两方面的经验,着力构建现代科技支撑的中医药国际交流话语体系,推进建立中西医结合长效合作机制。课题将形成面向国际的中西医结合防治诊疗建议方案,推动在国际应用,不断增强中医药在世界卫生健康体系的话语权,以外促内,推动中医药传承创新发展,以实际行动响应习近平总书记关于构建人类卫生健康命运共同体的号召,深化中外伙伴关系,服务“一带一路”。

近日,该课题在充分解析国家卫生健康委和国家中医药管理局发布的《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案(第1-7版)》、全国各省发布的新冠肺炎中医药防治方案及医疗一线实践基础上,公布了阶段成果——《面向国际的中西医结合防治新型冠状病毒传染病(COVID-19)诊疗建议方案(1.0)》(以下简称“方案”),并将于近日向我驻古巴、非盟、南非、埃塞俄比亚、肯尼亚、马来西亚、日本、曼彻斯特等使领馆和有关国家相关机构提供阶段成果。方案邀请中国中医科学院院长黄璐琦院士和清华大学临床医学院院长董家鸿院士担任编撰指导,由外交部前翻译室主任陈明明大使担任英文定稿人,同时征求亚洲、非洲、拉丁美洲、欧洲的相关国家主流医学专家意见,一经分享即获得热议和好评。

日本帝京平成大学国际交流中心主任、帝京大学医学部前部长、昭和天皇御医内田俊也教授指出:“该方案无论是对医务工作者,还是对基层医生,为他们挽救患者,都提供了极大的帮助。”

纽约科学院院院士、墨西哥国家科学技术委员会顾问和评价委员、墨西哥社会保障研究所(IMSS)21世纪国家医学中心肿瘤转化研究与细胞治疗实验室研究员 Horacio Astudillo de la Vega教授在回复课题组的信件中指出:“该病毒的病理和感染潜力很大,目前几乎没有病毒制剂显示对其有杀伤力。在已有的解释的基础上,今天我们可以考虑一种对生理致病机制的新解释,我们也必须考虑它,才能在这类患者中实现充分的治疗反应。2019-CoV感染患者的肺血栓形成可能诱导内皮功能障碍和血栓前间质性炎症带来的损伤,然后通过补体和细胞因子的释放和凝血激活,伴随毛细血管和肺泡微血栓形成,导致严重的急性炎症,同时诱发局部消耗性凝血病,即弥散性血管内凝血(DIC),这就是急性呼吸窘迫综合征(ARDS)的成因。”他特别强调了一些中药的参与模式,“我们必须综合用药,以减少伴随抗凝治疗的细胞因子诱导的炎症反应,从而改善内皮功能,挽救这些患者已经严重受损的气体交换功能。比如灵芝型(灵芝)治疗性蘑菇、灰树花(舞茸)的提取物,香菇(香菇菌)和蜂胶(Propolis),它们作为益生元可增强抗炎作用以及针对这些病毒的选择性和调节性免疫反应。”

坦桑尼亚卫生部公共卫生负责人Liggyle教授认为:“中医中药博大精深,令人赞叹不已!该治疗方案需要根据辨证分型,采用不同种类的药材并特殊熬制,若能直接提供药物,更多人会乐意接受。”

“目前全球健康状况令人堪忧,对于中西医结合治疗我们也非常感兴趣。同时,对中国医疗同行的不遗余力表示感谢。”瑞典卡罗林斯卡皇家医学院高级教授C G Östenson和A Brauner教授共同认为。

古巴驻华大使卡洛斯·米格尔·佩雷拉对中国抗击疫情取得的成绩表示赞赏和钦佩,认为中国民族医药学会国际交流与合作分会送来的诊疗建议方案及时、珍贵。他希望下一步双方积极开展防疫合作,共同推动古巴生物医学和中国中西医在防治研究时交换信息,并在两国医疗团队到第三方国家抗疫防疫时进行交流合作。

尼泊尔替代医学(非西医)部健康促进科负责人、临床心理学家和公共卫生专家、尼泊尔阿育吠陀医师协会主席Prakash Gyawali教授指出:“众所周知,中国在抗击新冠病毒中做出了非同凡响的成就。该方案在抗击新冠病毒方面非常实用。尽管在(1.0版)诊疗方案中,有很多是草药,但要在我们国家推行该诊疗方案应定会行之有效。”

此外,根据各自专业的不同,参与方案起草的代表性专家介绍了该方案。

方案编撰指导,国家援武汉首批中医医疗队领队、中国中医科学院院长、中国工程院院士黄璐琦教授指出:“新冠肺炎疫情危及全球人民生命安全,中国政府在新冠肺炎防治中的成功举措和经验应与人类共享。编制让国际同仁“看得懂、用得上”的中西医结合防治新冠肺炎传染病的诊疗方案势在必行。本方案充分汇总了我国治疗新冠肺炎的经验和成果,根据疫情分期、分型治疗。每一个分型都有基础方、根据伴随症状随症加减。整个方案全面、有效且易懂、易操作,值得推广实施,并在具体实施中根据出现的问题不断修订、优化,使其更加科学、普适,惠及人类”。

方案编撰指导,清华大学医学院院长、长庚医院院长、中国工程院院士董家鸿教授指出:“新冠肺炎全球蔓延,给世界各国人民的生命和健康带来严重危机。目前,对于人类尚未认识的病毒性传染病尚无有效的药物治疗。在此情形下,中医在病人照护中可带来一定价值。让我们携手合作为全球抗疫做出贡献!”

方案中医审定人、国家中医药管理局突发公共事件中医药应急专家委员会委员、国家级名老中医,北京中医药大学教授、博士生导师、中医温病学家刘景源指出: “在抗击新冠肺炎的斗争中,中国政府和人民万众一心付出了巨大代价,取得了决定性胜利,积累了宝贵的防治经验,近日来,疫情在全世界肆虐,抗疫正未有穷期。为了和全世界,特别是友好国家分享中国的抗疫经验,中国民族医药学会国际交流与合作分会组织中医、西医、中药各行业专家,结合中国各地抗疫诊疗经验及常用药物,编写了这个方案,以供国际同道参考。其中的中药部分,有预防药,也有治疗药,为了国外患者服用方便,我们借鉴了中国古代煮散的方法做成袋泡茶的剂型,随手可取,疗效优于丸、散剂。”

方案英文定稿人、中国民族医药学会国际交流与合作分会主任委员、前外交部翻译室主任陈明明大使指出,“此次在党中央领导下,全国上下团结一致抗击新冠肺炎的斗争中,我国中医界充分发挥了祖国医学的独特优势,对于提高治愈率,遏制病毒的蔓延起到了重要作用。为了响应习近平主席关于建立人类卫生健康命运共同体的号召,把中医防治疫情的成功经验向国际社会分享,为全球防疫作出贡献十分重要。”

方案主编、江西中医药大学副校长、中药制剂学家杨明教授介绍:“本方案的主要特点是:一是语言通用,表述统一;二是分阶段、模块,体例简明;三是因人因地因时施药,有的放矢;四是遵循历史经典,坚持科学标准;五是中外专家合作,体现共同智慧。其中处方以中医经典古方为主,有长期应用历史和确切效果。其中剂型适用方便,首先选择片剂、胶囊、颗粒剂、口服液,其次是传统丸剂、煮散剂,既保障临床效果,又关注患者接受程度。同时考虑各国法规要求,药材原料合规合法。”

方案联合主编、原解放军第309医院副院长、医院管理和健康科技专家卜海兵教授说:“该方案能够得到国际专家的积极评价,体现了对中医药专家的充分尊重和中国中西医结合抗击疫病的高度认可,表明中医药通过现代科学的表述能够进一步为国际社会接受,逐步成为当代医学体系重要的组成。

方案联合主编、中国中医科学院中药研究所原书记、副所长、中药药理学家朱晓新教授认为:“中药体现出的是抑杀病毒、抗炎、抗菌、阻断或纠正病毒性疾病的病理环节、改善临床症状、提高机体内在的抗病修复能力等方面的综合效应,并非针对病毒一个环节。我们希望以这些成功的实践与经验与国际同行交流互鉴,让传统的中医药为战胜这次新冠病毒疫情做出贡献!”

方案联合副主编、武汉金银潭医院国家医疗队中医组组长、中国中医科学院西苑医院副院长李浩教授说:“通过在武汉一线的临床治疗和体会发现中医辨证治疗轻型和普通型患者,能够显著的促进患者康恢或阻断病情进展;重症或危重症患者,在氧疗等基础疗法的基础上,通过中医药辨证或中西结合治疗,能够明显提高治愈出院率、缩短住院日、缩短核酸转阴时间,避免了抗生素、激素的滥用和过度治疗。中西医优势互补是目前新型冠状病毒肺炎重症和危重症的最佳治疗方法。”

方案联合副主编、清华大学附属北京清华长庚医院新冠疫情专家组组长、感染科主任、中央保健委专家林明贵教授说:“目前针对新冠病毒仍无明确有效的西药治疗方案,而此时中西医结合就显得特别重要,期昐着通过此次疫情拉开国际中西医紧密结合的序幕!”

方案联合副主编、江西中医药大学附属医院副院长、江西省新冠肺炎中医药防治专家组组长刘良徛教授说:“中医药和中西医结合治疗在控制疫情传播,树立公众信心,消除恐慌情绪方面都有非常积极的作用。而且临床经验表明中医药越早、越及时深度介入,治疗效果越好。”

方案编委、瑞典中医治疗中心、山东青岛市中西医结合医院、华瑞和润中医机构李守章主任指出:“方案从临床实践和细节出发,归纳总结了我国在控制预防和治疗新冠病毒中取得的经验,并通过对病、症的描述,将中医的辩证诊断以进行直观的阐述,对不同阶段的分诊治疗,提供了清晰可行的随证加减方案。该方案更是中国传统医学与世界各界医学对话的窗口,希望能够推动中西医深层次的交流与合作,从而更进一步促进世界范围内对于中医及中西医结合领域的科研发展。”

方案编委、中国湖南中方国际红十字医院院长朱明指出:“该方案方便了国际医疗界对于中医学的理解和用药,操作性和实践行更强。”

方案编委、尼泊尔中华医院院长贾青良指出:“整套诊疗建议方案非常细致完整,可操作性极强,期待该方案早日能在尼泊尔实施。中华医院愿发挥桥梁和纽带的作用,与中国民族医药学会国际交流与合作分会一道努力推动方案融入习主席2019年10月访问尼泊尔时签署的《中国——尼泊尔关于传统医学合作的谅解备忘录》的落实行动。”

方案编撰总统筹、中国民族医药学会国际交流与合作分会常务副会长兼秘书长杨凯指出:“此方案之所以能让一些国际同仁‘看得懂、用的上’,是因为方案的诊断标准和症状描述采用国内外西医临床应用的检查、检验报告方式和话述表达,药物采用中医经典及长期应用的、中国国家药品监督管理局批准、按照GMP标准生产的中药片剂、胶囊、颗粒剂、口服液,丸剂、煮散剂的成品药物,宗旨就是使用最直接、简单的方式与国际同仁交流,以达成合作。下一步课题组将根据本方案国际交流与合作的进展,根据对象国的具体情况和需求,结合不断优化的中国中西医结合经验,持续修订版本,以期更有力的推动中医药走向世界。”

附:

面向国际的中西医结合防治新型冠状病毒传染病(COVID-19) 诊疗建议方案(1.0)

面向国际的中西医结合防治新型冠状病毒传染病(COVID-19)

诊疗建议方案(1.0)

中国民族医药学会国际交流与合作分会组织编撰

2020年4月

目 录

《面向国际的中西医结合防治新型冠状病毒传染病(COVID-19)诊疗建议方案(1.0)》编制说明 1

面向国际的中西医结合防治新型冠状病毒传染病 (COVID-19)诊疗建议方案(1.0) 6

《面向国际的中西医结合防治新型冠状病毒传染病(COVID-19)诊疗建议方案(1.0)》编制说明

为服务人类命运共同体建设,响应中国中央政府同国际社会分享抗疫经验的号召,根据中国卫生健康同仁运用中西医结合抗击疫情的经验,中国民族医药学会国际交流与合作分会秉承交流互鉴、人类共享、打造健康命运共同体的立会宗旨组织编制了本方案,力争充分体现中西医紧密结合,让国际同仁“看得懂、用得上”。

守望相助、共克时艰是我们的初衷,彼此信赖、相互合作是我们的期望。我们愿同国际同仁携手同行,共同努力,赢得这场人类同重大传染性疾病的伟大斗争!

一、方案编撰背景和基本思路

全球当前没有针对新冠病毒的特效药和疫苗,而中医药伴随着中华民族数千年的发展过程积累了大量战胜瘟疫的成功经验。疫情在中国发生后,中国国家主席习近平指示应用中西医结合抗击疫情,中国医学界闻令而动,以病人及病人获益为中心,不断优化临床实践,取得了显著成效。

本方案的编撰思路是,面向国际,中西医紧密结合,发挥优势,互相支持。方案通过挖掘中国数千年防治疫病的历史文献,结合现代医学研究成果,充分体现中西医深度融合。借鉴中国国家卫生健康委和国家中医药管理局《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案(第七版)》及全国各省颁布的新型冠状病毒感染的肺炎中医药防治方案,具有理论依据、临床经验和实际操作效果。

二、方案的主要特点

(一)语言通用,表述统一。从传统中医药语系转化为现代医学表述方式,从中文转译为国际通用语言,用统一的语言体系,使中医认可、西医能懂,充分发挥中西医结合的效能。

(二)分阶段、模块,体例简明。为了适宜国际理解和操作,按疫情分成预防、疑似、轻型与普通型、重型、危重型、恢复期六个阶段,每阶段一个基础方,根据具体不同症状,采用中成药联合辩证用药,形成模块化,达到方便、有效、易懂、易操作的目的。

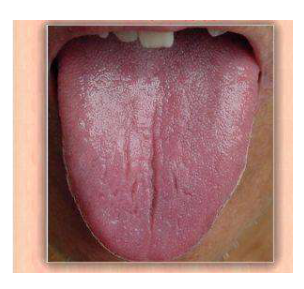

(三)三因制宜,有的放矢。为了便于准确诊断,因人因地因时施药,方案设计了远程舌诊采集和问诊采集表,详细了解掌握患者的具体症状,达到有的放矢,针对性强,提升效果。

(四)遵循历史经典,坚持科学标准。一是处方以中医经典古方为主,有长期应用历史和确切效果,积累了大量真实世界证据(Real World Evidence,RWE),又有中国药典、部颁标准依据。二是剂型适用方便。首先选择片剂、胶囊、颗粒剂、口服液,其次是传统丸剂、煮散剂,既保障临床效果,又关注患者接受程度。三是药材原料合规。考虑各国法规要求,汤剂规避有安全隐患的禁用、慎用药材(如麻黄、细辛等),不用濒危、野生动植物,保证合法、合规。

(五)中外专家合作,体现共同智慧。方案编制团队组织结构体现了中医与西医结合、医学与药学结合、多学科结合、老中青结合,既有一线实战经验丰富的临床专家,也有德高望重的国家级名老中医指导,同时,与全球五大洲的医药专家代表进行充分交流、研讨,体现国际专家共同意见。

三、方案编制和国际分享组织架构

(一)方案编撰指导

黄璐琦 中国中医科学院院长,中国工程院院士

董家鸿 中国清华大学临床医学院院长、长庚医院院长,中国工程院院士

(二)中医审定

刘景源 中国国家级名老中医,北京中医药大学教授、博士生导师,中医温病学家

(三)英文定稿

陈明明 中国民族医药学会国际交流与合作分会主任委员,中国外交部公共外交咨询委员,原中国外交部翻译室主任,前驻新西兰、瑞典大使

(四)主编

杨 明 中国江西中医药大学副校长、教授、博士生导师,中药制剂学家

卜海兵 中国原309医院副院长、教授、高级工程师,医院管理、健康科技专家

朱晓新 中国中医科学院中药研究所原书记、副所长、教授、博士生导师,中药药理学家

(五)副主编

李 浩 中国武汉金银潭医院国家医疗队中医医疗组组长,中国中医科学院西苑医院副院长、教授

林明贵 中国清华大学长庚医院新冠疫情专家组组长、感染科主任、教授,中央保健委专家

刘良徛 中国江西中医药大学附属医院副院长、教授、博士生导师,江西省新冠肺炎中医药防治专家组组长

(六)编委

周步高 中国江西中医药大学副教授

张元兵 中国江西中医药大学教授、主任中医师

兰智慧 中国江西中医药大学教授、主任中医师

李守章 中国瑞典中医治疗中心、中国山东青岛市中西医结合医院、华瑞和润中医机构副主任医师

秦承伟 中国援坦桑尼亚医疗队队长、山东省滨州医学院附属医院主任医师

贾青良 尼泊尔中华医院院长

朱 明 中国湖南中方国际红十字医院院长

张磊昌 中国江西中医药大学副教授、副主任中医师

丁兆辉 中国江西中医药大学讲师、主治中医师

李明頔 澳大利亚AHPRA注册中医师,墨尔本皇家理工大学辅助医学博士(在读)

(七)国际分享

黄桂芳 中国民族医药学会国际交流与合作分会副会长,前中国国务院外事办公室副主任、国务院办公厅秘书局局长,中国驻菲律宾、新西兰、津巴布韦大使

徐贻聪 中国前驻古巴、阿根廷、厄瓜多尔大使,中国外交部拉美司副司长

郭崇立 中国民族医药学会国际交流与合作分会副会长,中国外交部新闻司前副司长、中国前驻牙买加、肯尼亚大使,中国前驻联合国环境署、人居署代表

赵荣宪 中国民族医药学会国际交流与合作分会副会长,中国外交部拉美司前副司长,中国前驻古巴、委内瑞拉大使

吴思科 中国外交部外交政策咨询委员会委员,中国民族医药学会国际交流与合作分会咨询委员,中国外交部西亚北非司前司长,中国前驻埃及、沙特大使,中国政府中东特使

周晓沛 中国外交部外交政策咨询委员,中国民族医药学会国际交流与合作分会咨询委员,中国外交部欧亚司前司长,中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使

傅元聪 中国民族医药学会国际交流与合作分会咨询委员,中国外交部前驻东帝汶特命全权大使

(八)协调

杨 凯 中国民族医药学会国际交流与合作分会常务副会长兼秘书长

面向国际的中西医结合防治新型冠状病毒传染病

(COVID-19)诊疗建议方案(1.0)

新冠肺炎疫情是对世界人民的生命安全和身体健康的重大威胁,也是对世界卫生事业的严重挑战。疫情暴发以来,中国政府在习近平主席亲自指挥部署下,采取得力措施阻止疫情蔓延,目前中国国内疫情防控形势持续向好。世界卫生组织总干事谭德塞指出,中国强有力的举措不仅是在保护中国人民,也是在保护世界人民,为全球疫情防控赢得了时间。

习近平主席亲自领导中国政府卫生行政部门运用中西医结合开展疫情防治,取得积极有效成果。中医药是中西医结合的重要组成部分,是中华民族的瑰宝,有着源远流长的历史,在中华民族数千年的发展过程中帮助中国人战胜过无数次大瘟大疫。2003年的非典疫情,以及近两个月中国抗击新冠肺炎疫情中中医药都显示出很好的疗效,在现代科技的支撑下,与西医紧密合作,发挥了独特作用,中医药对不同阶段不同症状的患者都得到有效应用。根据3月23日中国国务院新闻办公室新闻发布会和国家中医药管理局负责人余艳红介绍:中国确诊病例中有74187人使用了中医药治疗,占总数91.5%;湖北有61449名患者使用了中医药治疗,占90.6%。临床疗效观察显示,中医药总有效率达到90%以上,中医药能够有效缓解症状,能够减少轻型、普通型向重型发展,能够提高治愈率、降低病亡率,能够促进恢复期人群机体康复。中国中西医结合方案从安全性、有效性、适用性、经济性等方面都具备向全球推广使用的条件。

当前,全球COVID-19疫情肆虐,个别地区面临疫情大爆发的危险。在中国政府及国家中医药管理局的倡议下,为促进国际防疫合作,增强国际医学界对中国中西医结合方案的理解,根据中国的有效经验,中国民族医药学会国际交流与合作分会积极响应,秉承交流互鉴、人类共享,打造健康命运共同体的立会宗旨,设立专项课题,由中国中医科学院、清华大学长庚医院、江西中医药大学、北京中医药大学、原309医院等单位的中医温病学、传染病医院管理、药理、制剂、翻译、对外交流方面的高级别知名专家组成的研究团队,根据中国新冠肺炎武汉国家中医医疗队和代表性省份的一线专家临床实践经验,参照中国国家卫生健康委和国家中医药管理局颁布的《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案(试行第七版)》及中国各省颁布的新型冠状病毒感染的肺炎中医药防治方案,结合当前国际新型冠状病毒感染的肺炎的具体临床症状和相关国际法规,平行征求日本、瑞典、古巴、坦桑尼亚、墨西哥等国的医学专家意见,形成了力争让国际同仁“看得懂、用得上”的《面向国际的中西医结合防治新型冠状病毒传染病(COVID-19)诊疗建议方案》(1.0)。

中医用药的原则是“三因制宜”(因时、因地、因人),课题组将根据本方案国际合作的进展,结合应用国的具体情况和需求,持续修订优化版本。

一、临床表现特点

基于目前的流行病学调查,潜伏期一般为1-14天,多为3-7天。

以发热、干咳、乏力为主要表现。少数患者伴有恶寒、鼻塞、流涕、头痛、咽痛、肌痛、关节酸痛、食量减少、口干、口粘、无汗、腹泻、大便干燥等症状。重型病例多在发病一周后出现呼吸困难和/或低氧血症,严重者快速进展为急性呼吸窘迫综合征、脓毒症休克、难以纠正的代谢性酸中毒和出凝血功能障碍。值得注意的是重型、危重型患者病程中可为中低热,甚至无明显发热。

部分患者仅表现为低热、轻微乏力等,无肺炎表现,多在1周后恢复,但仍具传染性。

多数患者预后良好,少数患者病情转重或危重。老年人和有慢性基础疾病者预后较差,儿童病例症状相对较轻。

二、辅助检查

(一)一般检查

发病早期外周血白细胞总数正常或减少,可见淋巴细胞计数减少,部分患者可出现肝酶、乳酸脱氢酶(LDH)、肌酶和肌红蛋白增高;部分危重者可见肌钙蛋白增高。多数患者C反应蛋白(CRP)和血沉升高,降钙素原正常。严重者D-二聚体升高,外周血淋巴细胞进行性减少。重型、危重型患者常有炎症因子升高。

(二)病原学及血清学检查

1.病原学检查:釆用RT-PCR或/和NGS方法在鼻咽拭子,痰和其他下呼吸道分泌物、血液、粪便等标本中可检测出新型冠状病毒核酸。检测下呼吸道标本(痰或气道抽取物)更加准确。标本采集后尽快送检。

2.血清学检查:新型冠状病毒特异性IgM抗体多在发病3-5天后开始出现阳性,IgG抗体滴度恢复期较急性期有4倍及以上增高。

(三)胸部影像学

早期呈现多发小斑片影及间质改变,以肺外带明显。进而发展为双肺多发磨玻璃影、浸润影,严重者可出现肺实变,胸腔积液少见。

三、诊断标准

(一)疑似病例

结合下述流行病学史和临床表现综合分析:

1.流行病学史

(1)发病前14天内有疫区及周边地区,或其他有病例报告社区的旅行史或居住史;

(2)发病前14天内与新型冠状病毒感染者有接触史;

(3)发病前14天内曾接触过来自疫区,或来自有病例报告社区的发热或有呼吸道症状的患者;

(4)聚集性发病(2周内在小范围如家庭、办公室、学校班级等场所,出现2例及以上发热和/或呼吸道症状的病例)。

2.临床表现

(1)发热和/或呼吸道症状;

(2)具有上述新型冠状病毒肺炎影像学特征;

(3)发病早期白细胞总数正常或降低,淋巴细胞计数正常或减少。

有流行病学史中的任何一条,且符合临床表现中任意2条。无明确流行病学史的,符合临床表现中的3条。

(二)确诊病例

疑似病例同时具备以下病原学或血清学证据之一者:

1.实时荧光RT-PCR检测新型冠状病毒核酸阳性;

2.病毒基因测序,与已知的新型冠状病毒高度同源;

3.血清新型冠状病毒特异性IgM抗体和IgG抗体阳性;血清新型冠状病毒特异性IgG抗体由阴性转为阳性或恢复期较急性期4倍及以上升高。

四、鉴别诊断

(一)新型冠状病毒感染轻型表现需与其他病毒引起的上呼吸道感染相鉴别。

(二)新型冠状病毒肺炎主要与流感病毒、腺病毒、呼吸道合胞病毒等其他已知病毒性肺炎及肺炎支原体感染鉴别,尤其是对疑似病例要尽可能采取包括快速抗原检测和多重PCR核酸检测等方法,对常见呼吸道病原体进行检测。

(三)还要与非感染性疾病,如血管炎、皮肌炎和机化性肺炎等鉴别。

五、预防用药

适用人群:普通人群中免疫力不足者、年老体弱者。

注意事项:孕妇禁用,使用过程中如有任何不适及时停用。

推荐预防方:匡扶正气散

袋泡剂(20目),5g/袋,用法:一次1袋,一天2次,开水冲服或用250毫升水煎煮5分钟后饮用,服用一周即可。

推荐中成药:玉屏风口服液

若兼胃肠不适,加藿香正气(丸、水)

若兼发热乏力,加小柴胡颗粒、清热八味胶囊或连花清瘟胶囊(颗粒)或金花清感颗粒

若兼全身酸痛,加九味羌活丸或川芎茶调颗粒

若兼咳嗽,加通宣理肺丸

若兼胸闷,加桂龙咳喘宁片

若兼咳嗽痰黄,加鲜竹沥口服液

若兼咽痛咽干,加银翘解毒丸

若兼便秘,加三黄片

若咽干舌燥口渴,加百合固金丸

若兼失眠,加安神补心六味丸

六、分证与治疗

(一)疑似病例的防治

推荐基础用药:玉屏风口服液

若兼胃肠不适,舌质淡伴齿痕或淡红,苔白厚腐腻或白腻,加藿香正气(丸、水)

若兼发热乏力,舌质淡或淡红,苔白腻,加小柴胡颗粒或清热八味胶囊

若兼全身酸痛,舌质淡或淡红,苔白腻,加九味羌活丸或川芎茶调颗粒

若兼咳嗽,舌质淡或淡红,苔白厚腻或白腻,加通宣理肺丸

若兼胸闷,舌质淡或淡红,苔白厚腻或白腻,加桂龙咳喘宁片

若兼咳嗽痰黄,舌质红,苔黄腻,加鲜竹沥口服液

若兼咽痛咽干,舌质红,苔薄黄,加银翘解毒丸

若兼便秘,舌质红,苔黄厚,加三黄片

若咽干舌燥口渴,舌干少津,加百合固金丸

若兼失眠,舌淡红,苔薄白,加安神补心六味丸

(二)轻型与普通型(疑似病例可参照轻型和普通治疗方案执行)

1.中医辨证施治

(1)寒湿证

临床表现:见低热(37.3℃≤T≤38.0℃),乏力,周身酸痛,咳嗽,咯痰,胸紧憋气,食欲差,恶心,呕吐,大便粘膩不爽。舌质淡伴齿痕或淡红,苔白厚腐腻或白腻,脉濡或滑。

治疗:基础用药选藿香正气(丸、水)

若兼发热,加小柴胡颗粒

若兼全身酸痛,加九味羌活丸或川芎茶调颗粒

若兼咳嗽,加通宣理肺丸

若兼胸闷,加桂龙咳喘宁片

(2)湿热证

临床表现:见低热(37.3℃≤T≤38.0℃)或不发热,微恶寒,乏力,头身困重,肌肉酸痛,干咳痰少,咽痛,口干不欲多饮,或伴有胸闷、呼吸困难,腹部胀满,无汗或汗出不畅,或见食欲差,恶心,呕吐,轻度腹泻或大便粘滞不爽。舌淡红,苔白厚腻或薄黄,脉滑数或濡。

治疗:基础用药选清热八味胶囊

若兼咳嗽痰黄,加鲜竹沥口服液

若兼咽痛咽干,加银翘解毒丸

若兼便秘,加三黄片

若兼失眠焦虑,加安神补心六味丸

针对以上疑似病例、轻型和普通型患者,推荐治疗方:

(1)解毒益气散

袋泡剂(粒径20目),5g/袋,用法:一次3袋,一天3次,开水冲服或用250毫升水煎煮5分钟后饮用,一疗程3天。

(2)清肺排毒汤

(3)化湿败毒颗粒

2.基础治疗

(1)卧床休息,加强支持治疗,保证充分热量;注意水、电解质平衡,维持内环境稳定;密切监测生命体征、指氧饱和度等。

(2)根据病情监测血常规、尿常规、CRP、生化指标(肝酶、心肌酶、肾功能等)、凝血功能、动脉血气分析、胸部影像学等。

(3)有胸闷喘息症状者及低氧血症者及时给予有效氧疗措施,包括鼻导管、面罩给氧和经鼻高流量氧疗。

3.抗病毒治疗

目前尚无特别有效的新冠治疗药物,可试用α-干扰素(成人每次500万U或相当剂量,加入灭菌注射用水2ml,每日2次雾化吸入)、利巴韦林(成人500mg/次,每日2至3次静脉输注,疗程不超过10天)、磷酸氯喹(18岁-65岁成人。体重大于50kg者,每次500mg、每日2次,疗程7天;体重小于50kg者,第一、二天每次500mg,每日2次,第三至第七天每次500mg、每日1 次)、阿比多尔(成人200mg,每日3次,疗程不超过10天)。

要注意上述药物的不良反应、禁忌症(如患有心脏疾病者禁用氯喹)以及与其他药物联合应用等问题。上述药物均需在临床应用中进一步评价其疗效。不建议同时应用3种及以上抗病毒药物,出现不可耐受的毒副作用时应停止使用相关药物并对症处理。

4.抗菌药物治疗

避免盲目或不恰当使用抗菌药物,尤其是联合使用广谱抗菌药物。WBC>1万以上和/或N>85%考虑使用,抗生素使用一般5-7d。结合临床选用抗生素种类。

(三)重型

1.重型、危重型临床预警指标

(1)成人

①外周血淋巴细胞进行性下降;

②外周血炎症因子如IL-6、C反应蛋白进行性上升;

③乳酸进行性升高;

④肺内病变在短期内迅速进展。

(2)儿童

①呼吸频率增快;

②精神反应差、嗜睡;

③乳酸进行性升高;

④影像学显示双侧或多肺叶浸润、胸腔积液或短期内病变快速进展;

⑤月龄以下的婴儿或有基础疾病(先天性心脏病、支气管肺发育不良、呼吸道畸形、异常血红蛋白、重度营养不良等),有免疫缺陷或低下(长期使用免疫抑制剂)。

2.中医辨证施治

(1)疫毒闭肺证

临床表现:发热面红(38.0℃<T≤39.0℃),咳嗽,痰黄粘少,或痰中带血,喘憋气促(RR>30次/分;或静息状态下,指氧饱和度≤93%;或动脉血氧分压(PaO2)/吸氧浓度(Fi02)≤300mmHg;或肺部影像学显示24-48小时内病灶明显进展>50%者),疲乏倦怠,口干苦粘,恶心不食,大便不畅,小便短赤。舌红,苔黄腻,脉滑数。

推荐中成药:牛黄清心丸或清热八味胶囊

(2)气营两燔证

临床表现:高热心烦口渴(T>39.0℃),喘憋气促(喘憋气促(RR>30次/分;或静息状态下,指氧饱和度≤93%;或动脉血氧分压(PaO2)/吸氧浓度(Fi02)≤300mmHg;肺部影像学显示24-48小时内病灶明显进展>50%者),神志昏迷,或皮下出血或吐血、或四肢抽搐。舌绛少苔或无苔,脉沉细数,或浮大而数。

推荐中成药:安宫牛黄丸合用片仔癀。

合并用药:若咳嗽,加通宣理肺丸;

若喘促、出汗,加生脉饮口服液;

若痰多色黄,加鲜竹沥口服液;

若咯血,加云南白药。

3.基础治疗

(1)氧疗;

(2)老年弱者,可考虑丙球支持治疗3-5d;

(3)根据生化指标适当选择营养支持疗法。

4.中药注射剂

(1)指征:发热(低热或高热)。5%GS或0.9%NS100-250ml+喜炎平注射液50-100ml静脉滴注,一日2次。

(2)指征:有痰色黄,或发热。5%GS或0.9%NS100-250ml+痰热清注射液20-40ml,静脉滴注,一日1次。

(3)指征:高热,神志不清。5%GS或0.9%NS100-250ml+醒脑静注射液20-40ml,静脉滴注,一日1次。

(4)指征:肺影像呈现新冠肺炎特征。0.9%NS100+血必净注射液50ml,静脉滴注,一日2次。可考虑与上述注射剂联合使用。

(5)指征:存在免疫抑制情况。0.9%氯化钠注射液250ml加参麦注射液100ml,一日2次。

(6)指征:出现休克。0.9%氯化钠注射液250ml加参附注射液100ml,一日2次。

5.对症治疗

(1)发热:≥38.5℃,可予柴胡注射液(4ml/次,1-3次/日);≥38.5℃,可予塞来昔布(0.2g/次,1-2次/日),或双氯芬酸钠栓(25mg-50mg/次,1-2次/日)。

(2)咳嗽:可予右美沙芬(15-30mg/次,3-4次/日),或惠菲宁(10ml/次,3-4次/日)。

(3)痰多难咯,予氨溴索(30mg/次,3-4次/日),或乙酰半胱氨酸泡腾片(0.6g/次,1-3次/日)。

(4)喘息伴肺部哮鸣音,予茶碱缓释片(1-2片/次,2次/日)。

(5)腹泻,可予蒙脱石散(1-2袋/次,3次/日)。

6.抗生素使用

指征:有细菌感染征象,如WBC>1.0万以上和/或中性>85%时考虑使用,抗生素使用一般5-7d。结合临床选用抗生素种类。

如:0.9%NS100ml+头孢哌酮/他唑巴坦 3g 静滴一日2-3次,或/和0.9%NS100ml+莫西沙星0.4g 静滴一日1次;或0.9%NS100ml+美洛培南1.0g 静滴一日3次(每8小时1次)。

7.抗病毒药使用

可试用α-干扰素雾化吸入(成人每次500万U,加入灭菌注射用水2ml,每日2次);利巴韦林(成人500mg/次静滴,2-3次/日);磷酸氯喹(成人500mg,2次/日);阿比多尔(200mg,3次/日)。疗程均不超过10天。

8.激素使用

原则上避免使用或慎用激素,即使使用也要遵循短期使用原则(3—5天),建议剂量不超过相当于甲泼尼龙1-2mg/kg/日。使用指征:呼吸困难明显、严重低氧血症,肺部影像进展明显,和/或炎症指标明显升高。

9.儿童符合下列任何一条,可参照成人标准进行分型治疗

(1)出现气促(<2月龄,RR≥60次/分;2-12月龄,RR≥50次/分;1-5岁,RR≥40次/分;>5岁,RR≥30次/分),除外发热和哭闹的影响;

(2)静息状态下,指氧饱和度≤92%;

(3)辅助呼吸(呻吟、鼻翼扇动、三凹征),发绀,间歇性呼吸暂停;

(4)出现嗜睡、惊厥;

(5)拒食或喂养困难,有脱水征。

(四)危重型

临床表现:呼吸困难、动辄气喘(需要机械通气),伴神志异常(出现休克或合并其他器官功能衰竭需ICU监护治疗),烦躁,汗出肢冷。舌质紫暗,苔厚腻或燥,脉浮大无根。

(一)治疗原则:在对症治疗的基础上,积极防治并发症,治疗基础疾病,预防继发感染,及时进行器官功能支持。

(二)中医辨证施治

内闭外脱证

临床表现:呼吸困难,动辄气喘或需要机械通气,伴神志昏迷,烦躁,汗出肢冷。舌质紫暗,苔厚腻或燥,脉浮大无根。

推荐中成药:生脉饮口服液。

合并用药:昏迷兼面红、身热、苔黄、脉数者,用安宫牛黄丸(伴高热首选);昏迷兼面青、身凉、苔白、脉迟者,用苏合香丸。

(三)中药注射剂、抗生素使用、激素使用:同重型。

(四)呼吸支持

1.氧疗:重型患者应当接受鼻导管或面罩吸氧,并及时评估呼吸窘迫和/或低氧血症是否缓解。

2.高流量鼻导管氧疗或无创机械通气:当患者接受标准氧疗后呼吸窘迫和/或低氧血症无法缓解时,可考虑使用高流量鼻导管氧疗或无创通气。若短时间(1-2小时)内病情无改善甚至恶化,应当及时进行气管插管和有创机械通气。

3.有创机械通气:采用肺保护性通气策略,即小潮气量(6~8ml/kg理想体重)和低水平气道平台压力(≤30cmH2O)进行机械通气,以减少呼吸机相关肺损伤。在保证气道平台压 ≤35cmH2O 时,可适当采用高PEEP,保持气道温化湿化,避免长时间镇静,早期唤醒患者并进行肺康复治疗。较多患者存在人机不同步,应当及时使用镇静以及肌松剂。根据气道分泌物情况,选择密闭式吸痰,必要时行支气管镜检查采取相应治疗。

4.挽救治疗:对于严重ARDS患者,建议进行肺复张。在人力资源充足的情况下,每天应当进行12小时以上的俯卧位通气。俯卧位机械通气效果不佳者,如条件允许,应当尽快考虑体外膜肺氧合(ECMO)。其相关指征:①在FiO2>90% 时,氧合指数小于80mmHg,持续3-4小时以上;②气道平台压≥35cmH2O。单纯呼吸衰竭患者,首选VV-ECMO模式;若需要循环支持,则选用VA-ECMO模式。在基础疾病得以控制,心肺功能有恢复迹象时,可开始撤机试验。

5.循环支持

在充分液体复苏的基础上,改善微循环,使用血管活性药物,密切监测患者血压、心率和尿量的变化,以及动脉血气分析中乳酸和碱剩余,必要时进行无创或有创血流动力学监测,如超声多普勒法、超声心动图、有创血压或持续心排血量 (PiCCO)监测。在救治过程中,注意液体平衡策略,避免过量和不足。如果发现患者心率突发增加大于基础值的20%或血压下降大约基础值20%以上时,若伴有皮肤灌注不良和尿量减少等表现时,应密切观察患者是否存在脓毒症休克、消化道出血或心功能衰竭等情况。

6.肾功能衰竭和肾替代治疗

危重症患者的肾功能损伤应积极寻找导致肾功能损伤的原因,如低灌注和药物等因素。对于肾功能衰竭患者的治疗应注重体液平衡、酸碱平衡和电解质平衡,在营养支持治疗方面应注意氮平衡、热量和微量元素等补充。重症患者可选择连续性肾替代治疗(continuous renal replacement therapy, CRRT)。其指征包括:(1)高钾血症;(2)酸中毒;(3)肺水肿或水负荷过重;(4)多器官功能不全时的液体管理。

7.血液净化治疗

血液净化系统包括血浆置换、吸附、灌流、血液/血浆滤过等,能清除炎症因子,阻断“细胞因子风暴”,从而减轻炎症反应对机体的损伤,可用于重型、危重型患者细胞因子风暴早中期的救治。

8.免疫治疗

对于双肺广泛病变者及重型患者,且实验室检测IL-6水平升高者,可试用托珠单抗治疗。首次剂量4~8 mg/kg, 推荐剂量为400 mg、0.9%生理盐水稀释至100 ml,输注时间大于1小时;首次用药疗效不佳者,可在12小时后追加应用一次(剂量同前),累计给药次数最多为2次,单次最大剂量不超过800mg。注意过敏反应,有结核等活动性感染者禁用。

9.其他治疗措施

对于氧合指标进行性恶化、影像学进展迅速、机体炎症反应过度激活状态的患者,酌情短期内(3-5日)使用糖皮质激素,建议剂量不超过相当于甲泼尼龙1~2 ml/kg/日,应当注意较大剂量糖皮质激素由于免疫抑制作用,会延缓对冠状病毒的清除;可静脉给予血必净注射液100ml/次,每日2次治疗;可使用肠道微生态调节剂,维持肠道微生态平衡。

儿童重型、危重型病例可酌情考虑给予静脉滴注丙种球蛋白。患有重型或危重型新型冠状病毒肺炎的孕妇应积极终止妊娠,剖腹产为首选。

患者常存在焦虑恐惧情绪,应当加强心理疏导。

七、恢复期

(一)中医辨证施治

1.肺脾气虚证

临床表现:气短,疲倦乏力,食欲差,恶心,呕吐,腹胀,大便无力,轻度腹泻或大便粘滞不爽。舌淡胖,苔白腻。

推荐中成药:参苓白术丸或散,补中益气丸,香砂六君丸。

兼肝郁者,加逍遥丸。

2.气阴两虚证

临床表现:乏力,气短,口干,口黏,心悸,汗多,食欲差,低热或不热,干咳少痰。舌干少津,脉细或虚无力。

推荐中成药:生脉饮口服液,百合固金丸。

3.痰凝血瘀证

临床表现:胸闷气憋,活动后呼吸困难,阵发性干咳、呛咳为主,或咳少量白痰。舌质淡暗,苔薄白或腻,脉沉弦或涩。

胸部CT提示肺间质病变征象明显。

推荐中成药:桂枝茯苓丸,温肺化纤颗粒。

食欲差者,加用健胃消食片;活动后呼吸困难,精神疲惫,不欲言语等气虚突出者,合补中益气丸或散;口干,咽燥,苔少等阴虚者,生脉饮口服液;咳嗽明显者,加通宣理肺丸。

(二)中医适宜技术使用

1.针灸疗法

操作方法及频次:毫针每日或每隔日一次,每次留针10-25分钟。或穴位艾灸早晚各一次,每次20分钟。

(1)肺脾气虚证

【选穴】太渊、膻中、气海、关元、足三里。痰多者加丰隆、太白;畏寒者加风门艾灸;腹胀便溏加天枢。

(2)肺胃阴虚证

【选穴】太渊、肺俞、膏肓、太溪、三阴交。咯血加孔最;腹胀加中脘、足三里,便秘加天枢。

(3)余邪未尽,气阴两伤证

【选穴】肺俞、肾俞、鱼际、太渊、太溪、三阴交。喘甚者加定喘;失眠加内关、神门。

2.耳针疗法

【选穴】肺、平喘、神门、大肠、内分泌等。

【贴敷法】可选中药王不留行籽取穴贴敷,每日用手指轻压1-2分钟,每三天更换。

【禁忌】皮肤破溃或皮肤过敏、瘢痕体质患者禁用。

3.穴位贴

可选白芥子、细辛、川芎、苍术等研磨成细粉,制作成药饼进行贴敷。

【选穴】肺俞、定喘、膏肓、膻中、丰隆等。

【频次】每日一次,每次4-6个小时。

【禁忌】孕妇、咯血、皮肤破溃或皮肤过敏、瘢痕体质患者禁用。

4.艾灸

用艾条,使用回旋灸的方法,距皮肤1.5-3厘米左右,艾灸条在皮肤上沿膀胱经从大杼(第一胸椎旁开一寸五分)至肾腧(第二腰椎旁开一寸五分)做顺时针或逆时针转动。操作时间约30分钟,隔日一次。

八、解除隔离和出院后注意事项

(一)出院标准

1.体温恢复正常3天以上;

2.呼吸道症状明显好转;

3.肺部影像学显示急性渗出性病变明显改善;

4.连续两次痰、鼻咽拭子等呼吸道标本核酸检测阴性(釆样时间至少间隔24小时)。

满足以上条件者可出院。

(二)出院后注意事项

1.定点医院要做好与患者居住地基层医疗机构间的联系,共享病历资料,及时将出院患者信息推送至患者辖区或居住地居委会和基层医疗卫生机构。

2.患者出院后,建议应继续进行14天的隔离管理和健康状况监测,佩戴口罩,有条件的居住在通风良好的单人房间,减少与家人的近距离密切接触,分餐饮食,做好手卫生,避免外出活动。

3.建议在出院后第2周和第4周到医院随访、复诊。

附录1.

应用“成方制剂标准”

1.匡扶正气散

【处方来源】由中国国家级名老中医、北京中医药大学刘景源教授选用公元(1127-1279)金·张元素《医学启源》记载的《生脉散》、元代(公元1347年)《丹溪心法》记载的《玉屏风散》、宋代陈师文等撰《太平惠民和剂局方》记载的《藿香正气散》合方加减化裁而成。

【组成】藿香、紫苏叶、白芷、麦冬、防风各10g、黄芪20g、党参30g、五味子3g、白术20g、北沙参15g、石斛15g、甜叶菊3g

【功能】气阴双补,增强免疫力,用于未感人群预防使用。

2.玉屏风口服液

【处方来源】原玉屏风散,出自元代(公元1347年)《丹溪心法》

【标准来源】《中国药典》2015年版一部P743

【组成】黄芪18g 防风6g 麸炒白术6g(每日用量)

【功能】益气,固表,止汗。

3.藿香正气水

【处方来源】陈师文等撰《太平惠民和剂局方》,宋代(公元1151年)

【标准来源】《中国药典》2015年版一部P1728

【组成】苍术0.8~1.6g 陈皮0.8~1.6g 厚朴(姜制)0.8~1.6g 白芷1.2~2.4g 茯苓1.2~2.4g 大腹皮1.2~2.4g 生半夏0.8~1.6g 甘草浸膏0.1~0.2g 广藿香油8~16μl 紫苏叶油4~8μl(每日用量)

【功能】解表化湿,理气和中。

4.藿香正气丸(大蜜丸)

【处方来源】陈师文等撰《太平惠民和剂局方》,宋代(公元1151年)

【标准来源】中国国家中成药标准汇编内科肺系(一)分册P455

【组成】苍术0.4~1.6g 陈皮0.4~1.6g 厚朴(姜制)0.4~1.6g 白芷0.6~2.4g 茯苓0.6~2.4g 大腹皮0.6~2.4g 半夏(姜制)0.4~2.4g 甘草0.3~1.2g 广藿香0.6~2.4g 紫苏叶0.2~0.8g(每日用量)

【功能】解表退热,和中理气。

5.藿香正气丸(水蜜丸)

【处方来源】陈师文等撰《太平惠民和剂局方》,宋代(公元1151年)

【标准来源】中国国家中成药标准汇编内科肺系(一)分册P455

【组成】苍术0.8g 陈皮0.8g 厚朴(姜制)0.8g 白芷0.8g 茯苓1.2g 大腹皮1.2g 半夏(姜制)0.8g 甘草0.5g 广藿香1.2g 紫苏叶0.4g(每日用量)

【功能】解表退热,和中理气。

6.藿香正气丸(水丸)

【处方来源】原方出自(公元1151年)宋.陈师文等撰《太平惠民和剂局方》

【标准来源】中国国家中成药标准汇编内科肺系(一)分册P455

【组成】苍术0.9g 陈皮0.9g 厚朴(姜制)0.9g 白芷1.3g 茯苓1.3g 大腹皮1.3g 半夏(姜制)0.9g 甘草260g 广藿香624g 紫苏叶0.5g

【功能】解表退热,和中理气。

7.小柴胡颗粒

【处方来源】《伤寒杂病论》,汉代(公元219)

【标准来源】《中国药典》2015年版一部P576

【组成】柴胡4.5~9g 黄芩1.7~3.4g 姜半夏1.7~3.4g 党参1.7~3.4g 生姜1.7~3.4g 甘草1.7~3.4g 大枣1.7~3.4g(每日用量)

【功能】解表散热,疏肝和胃。

8.清热八味胶囊

【处方来源】出自公元8世纪的《四部医典》,是传统蒙药方剂, 亦称蒙药八尊

【标准来源】中国国家食品药品监督管理总局国家药品标准ZZ-8404-1

【组成】檀香 石膏 红花 苦地丁 瞿麦 胡黄连 麦冬 人工牛黄

【功能】清热解毒。用于脏腑热,肺热咳嗽,痰中带血,肝火肋痛

9.连花清瘟胶囊

【处方来源】连花清瘟同“莲花清瘟”组方来源于治疗热性病流行的著名方剂(公元1798年)清.吴瑭(鞠通)著《温病条辨》中的银翘散和(公元219年)汉.张机(仲景)著《伤寒论》中的麻杏石甘汤,由两方化裁制成。

【标准来源】《中国药典》2015年版一部P945

【组成】连翘3.1g 金银花3.1g 炙麻黄1g 炒苦杏仁11g 石膏3.1g 板蓝根3.1g 绵马贯众3.1g 鱼腥草3.1g 广藿香1g 大黄0.6g 红景天1g 薄荷脑90mg 甘草1g

【功能】清瘟解毒,宣肺泄热。

10.连花清瘟颗粒

【处方来源】连花清瘟同“莲花清瘟”组方来源于治疗热性病流行的著名方剂(公元1798年)清.吴瑭(鞠通)著《温病条辨》中的银翘散和(公元219年)汉.张机(仲景)著《伤寒论》中的麻杏石甘汤,由两方化裁制成。

【标准来源】《中国药典》2015年版一部P946

【组成】连翘3.1g 金银花3.1g 炙麻黄1g 炒苦杏仁1g 石膏3.1g 板蓝根3.1g 绵马贯众3.1g 鱼腥草3.1g 广藿香1g 大黄0.61g 红景天1g 薄荷脑90mg 甘草1g(每日用量)

【功能】清瘟解毒,宣肺泄热。

11.金花清感颗粒

【处方来源】原方金花清感方参考(公元219年)汉.张机(仲景)著《伤寒论》,(公元1641年)明.吴又可著《瘟疫论》,(公元1798年)清.吴瑭(鞠通)著《温病条辨》等中医经典古籍中的百余个处方,借鉴临床专家成果,历经反复筛选并优化而成。

【标准来源】中国国家药监局标准YBZ00392016

【组成】金银花 石膏 蜜麻黄 炒苦杏仁 黄芩 连翘 浙贝母 知母 牛蒡子 青蒿 薄荷 甘草

【功能】疏风宣肺,清热解毒。

12.九味羌活丸

【处方来源】原方九味羌活方出自金代名医张元素,后来元代医家王好古师从张元素之徒李杲,首次将九味羌活汤录于《此事难知》中(公元1279-1368年)。

【标准来源】《中国药典》2015年版一部P478

【组成】羌活1.8~4.1g 防风1.8~4.1g 苍术1.8~4.1g 细辛0.9~2.1g 川芎1.2~2.7g 白芷1.2~2.7g 黄芩1.2~2.7g 甘草1.2~2.7g 地黄1.2~2.7g(每日用量)

【功能】疏风解表,散寒除湿。

13.川芎茶调颗粒

【处方来源】川芎茶调颗粒源于宋《太平惠民和剂局方》的川芎茶调散,公元1078年-1085年

【标准来源】《中国药典》2015年版一部P519

【组成】川芎2.4g 白芷1.2g 羌活1.2g 细辛0.6g 防风0.9g 荆芥2.4g 薄荷4.8g 甘草1.2g(每日用量)

【功能】疏风止痛。

14.通宣理肺丸(大蜜丸)

【处方来源】出自明代王肯堂《证治准绳》,原为明代古方“紫苏饮”加减(公元1602年)

【标准来源】《中国药典》2015年版一部P1452

【组成】紫苏叶1.4~2.1g 前胡0.9~1.4g 桔梗0.9~1.4g 苦杏仁0.7~1g 麻黄0.9~1.4g 甘草0.7~1g 陈皮0.9~1.4g 半夏(制)0.7~1g 茯苓0.9~1.4g 枳壳(炒)0.9~1.4g 黄芩0.9~1.4g(每日用量)

【功能】解表散寒,宣肺止咳。

15.通宣理肺丸(水蜜丸)

【处方来源】出自明代王肯堂《证治准绳》,原为明代古方“紫苏饮”加减(公元 1602年)

【标准来源】《中国药典》2015年版一部P1452

【组成】紫苏叶 前胡 桔梗 苦杏仁 麻黄 甘草 陈皮 半夏(制) 茯苓 枳壳(炒) 黄芩(制成量无法计算)

【功能】解表散寒,宣肺止咳。

16.桂龙咳喘宁片

【处方来源】东汉张仲景所著《金匮要略》(公元前206年)

【标准来源】《中国药典》2015年版一部P1328

【组成】桂枝 龙骨 白芍 生姜 大枣 炙甘草 牡蛎 黄连 法半夏 瓜蒌皮 炒苦杏仁

【功能】止咳化痰,降气平喘。

17.鲜竹沥口服液

【处方来源】《本草经集注》,约公元480-498年前

【标准来源】中国卫生部药品标准中药材第一册(1992年版)P99、国家药监局单页标准(2004)

【组成】禾木科植物粉绿竹Phyllostachys glauca McClure、净竹Phyllostachysnuda McClure及同属数种植物的鲜杆经加热后自然沥出的液体(每日用量30~60ml)

【功能】清热化痰。

18.银翘解毒丸

【处方来源】〔清〕《温病条辨》,公元 1798 年,清.吴瑭(鞠通)著

【标准来源】中国卫生部药品标准中药成方制剂第十九册P200

【组成】金银花 连翘 薄荷 荆芥 淡豆豉 牛蒡子(炒) 桔梗 淡竹叶 甘草

【功能】疏风解表,清热解毒。

19.三黄片

【处方来源】三黄片的处方源于东汉时期医圣张仲景所著《金匮要略》(公元前206年)中“泻心汤”一方,历经千年而不衰。该方由大黄、黄芩、黄连三药组成,故名“三黄”

【标准来源】《中国药典》2015年版一部P494

【组成】大黄2.4g 盐酸小檗碱40mg 黄芩浸膏0.16g(每日用量)

【功能】清热解毒,泻火通便。

20.百合固金丸(浓缩丸)

【处方来源】由百合固金丸浓缩而来。百合固金丸出自清代(1682年)汪昂《医方集解》

【标准来源】中国药典2015年版一部P835

【组成】百合2.1g 地黄4.2g 熟地黄6.3g 麦冬3.2g 玄参1.6g 川贝母2.1g 当归2.1g 白芍2.1g 桔梗1.6g 甘草2.1g(每日用量)

【功能】养阴润肺,化痰止咳。

21.百合固金丸

【处方来源】清代(1682年)汪昂《医方集解》

【标准来源】《中国药典》2015年版一部P834

【组成】百合0.76g 地黄1.5g 熟地黄2.3g 麦冬1.1g 玄参0.6g 川贝母0.76g 当归0.76g 白芍0.76g 桔梗0.6g 甘草0.76g(大蜜丸、小蜜丸每日用量,水蜜丸不能计算)

【功能】养阴润肺,化痰止咳。

22.安神补心六味丸

【处方来源】出自8世纪宇妥·宁玛云丹贡布所著《四部医典》

【标准来源】中国国家食品药品监督管理总局国家药品标准ZZ-8324-1

【组成】牛心 木香 枫香脂 丁香 肉豆蔻 广枣

【功能】祛“赫依”,镇静,用于心慌、气短。

23.解毒益气散

【处方来源】由中国国家级名老中医、北京中医药大学刘景源教授选用经典古方《止嗽散》元代(公元1347年)《丹溪心法》记载的《玉屏风散》,宋代陈师文等撰《太平惠民和剂局方》记载的《藿香正气散》合方加减化裁而成。

【组成】藿香10g、紫苏叶10g、白芷10g、党参20g、清半夏9 g、黄芪20g、北沙参15g、麦冬15g、防风10g、浙贝母15、金银花15g、黄芩10g、薤白15g、杏仁10g、瓜蒌皮15g、炙款冬花15g、炙紫菀15g、桑白皮15g、桑叶10g、石斛15g、甜叶菊3g

【功能】药物寒湿并用、祛邪扶正并用。补气与补阴并用,药性平和。适用于疑似病例、轻型、普通型患者,重症患者配合西医支持疗法使用。

24.化湿败毒颗粒

【处方来源】中国国家卫健委印发新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第七版)

【功能】化湿辟秽,宣肺通腑,活血解毒。

25.牛黄清心丸

【处方来源】陈师文等撰《太平惠民和剂局方》,宋代(公元1151年)

【标准来源】《中国药典》2015年版一部P657

【组成】牛黄25mg 当归45mg 川芎39mg 甘草0.14g 山药0.2g 黄芩45mg 炒苦杏仁36mg 大豆黄卷54mg 大枣87mg 白术(炒)72mg 茯苓48mg 桔梗39mg 防风45mg 柴胡39mg 阿胶48mg 干姜24mg 白芍72mg 人参72mg 六神曲(炒)72mg 肉桂51mg 麦冬42mg 白蔹22mg 蒲黄(炒)7.2mg 人工麝香6.3mg 冰片16mg 水牛角浓缩粉28mg 羚羊角28mg 朱砂69mg 雄黄23mg(每日用量)

【功能】清热解毒,开窍安神。

26.安宫牛黄丸

【处方来源】清代 吴鞠通 《温病条辨》上焦篇第16条

【标准来源】《中国药典》2015年版一部P879、勘误、增补本P95

【组成】牛黄0.17g 水牛角浓缩粉0.33g 人工麝香42mg 珍珠84mg 朱砂0.17g 雄黄0.17g 黄连0.17g 黄芩0.17g 栀子0.17g 郁金0.17g 冰片42mg(每日用量)。

【功能】清热解毒,镇惊开窍。

27.片仔癀

【处方来源】该药原是明朝太医的秘方,明朝动乱中,档案尽皆流失,包括明时太医的秘方都不见经传。唯独可在李时珍的《本草纲目》中对三七的记载中获知一二,书中记载三七产于南方深山,既稀又贵,用三七入药传入宫廷,再配置成方,用特殊工艺制作成片仔癀,后定为宫廷秘方。1956年纳入漳州制药厂。

【标准来源】《中国药典》2015年版一部P670

【组成】牛黄 麝香 三七 蛇胆等

【功能】清热解毒,凉血化瘀,消肿止痛。

28.生脉饮口服液

【处方来源】生脉饮为补益方剂之一,出自(公元1127-1279)金·张元素《医学启源》

【标准来源】中国卫生部药品标准中药成方制剂第十二册P39

【组成】党参7.2g 麦冬4.8g 五味子2.4g(每日用量)

【功能】益气复脉,养阴生津。

29.云南白药

【处方来源】云南白药原名“焕章百宝丹”,由曲焕章于1902年炮制成功

【标准来源】《中国药典》2015年版一部P606

【组成】三七 重楼等

【功能】清热解毒,镇惊开窍。

30.喜炎平注射液

【处方来源】《江西省药品标准》,1982年版

【标准来源】中国国家中成药标准汇编 内科肺系(二)分册P455、修订标准WS-10863(ZD-0863)-2002-2011Z

【组成】穿心莲内酯磺化物0.1~0.5g(每日用量)

【功能】清热解毒,止咳止痢。

31.痰热清注射液

【处方来源】在双黄连的基础上加入清热类药材山羊角和熊胆粉而成。双黄连依古方“大连翘汤”和“银翘散”组方。大连翘汤来源于《直指小儿》卷五:宋·杨士瀛(仁斋)撰于景定元年(1260)。银翘散来源于《温病条辨》,公元 1798 年,清.吴瑭(鞠通)著

【标准来源】新药转正标准75册P8、中国国家药监局标准YBZ00912003-2007Z-2009

【组成】黄芩 熊胆粉 山羊角 金银花 连翘

【功能】清热,化痰,解毒。

32.醒脑静注射液

【处方来源】《中华人民共和国卫生部药品标准中药成方制剂第十七册》,现代(1998)它是由祖国医学传统名方——安宫牛黄丸经减味而成,安宫牛黄丸方剂来源于《温病条辨》清代,公元 1798 年

【标准来源】中国卫生部药品标准中药成方制剂第十七册P278

【组成】人工麝香15~60mg 郁金60mg~0.24g 冰片2~8mg 栀子60mg~0.24g(每日用量)

【功能】清热解毒,凉血活血,开窍醒脑。

33.血必净注射液

【处方来源】国家食品药品监督管理局标准颁布件,现代(2012)。 我国中西医结合急救医学奠基人王今达教授以古方血府逐瘀汤为基础精炼出的静脉制剂。血府逐瘀汤来源《医林改错》,初版于道光十年(1830年)

【标准来源】中国YBZ01242004-2010Z-2012

【组成】红花 赤芍 川芎 丹参 当归

【功能】化瘀解毒。

34.参麦注射液

【处方来源】由红参和麦冬两味药材制备而成的中药复方制剂。其成分源于明朝秦景明的《证因脉治》生脉饮,刊于1706年。

【标准来源】中国卫生部药品标准中药成方制剂第十八册P170、标准修订件ZGB2010-7、标准修订件2011B011

【组成】红参2~10g 麦冬2~10g(每日用量)

【功能】益气固脱,养阴生津,生脉。

35.参附注射液

【处方来源】处方来源于经典方剂“参附汤”。“参附汤”始见于(公元1253年)南宋•严用和《严氏济生方》

【标准来源】中国中药部颁第18册 Z18-167 标准编号:WS3-B-3427-98

【组成】红参、黑附片提取物,主要含人参皂甙、水溶性生物碱。人参皂甙>0.8mg/ml、乌头碱<0.1mg/ml,每ml注射液相当于生药:红参0.1g,附片0.2g。

【功能】益气温阳。回阳救逆,益固脱。

36.柴胡注射液

【处方来源】柴胡注射液是柴胡或狭叶柴胡经水蒸气蒸馏法制成的饱和水溶液,卫生部药品标准中药成方制剂第十七册

【标准来源】中国卫生部药品标准中药成方制剂第十七册P211、国家中成药标准汇编内科肺系(一)分册P416、SFDA标准颁布件(2011)

【组成】柴胡2~8g(每日用量)

【功能】清热解表。

37.蒙脱石散

【处方来源】现代方剂,矿物药

【标准来源】《中国药典》2015年版二部P1455

【组成】蒙脱石3g(每袋)

【功能】止泻。

38.苏合香丸

【处方来源】宋《太平惠民和剂局方》公元 1151 年

【标准来源】《中国药典》2015年版一部 P931页

【组成】苏合香51mg~0.1g 安息香0.11~0.21g 冰片51mg~0.1g 水牛角浓缩粉0.21~0.41g 人工麝香78mg~0.16g 檀香0.11~0.21g 沉香0.11~0.21g 丁香0.11~0.21g 香附0.11~0.21g 木香0.11~0.21g 乳香(制)0.11~0.21g 荜茇0.11~0.21g 白术0.11~0.21g 诃子肉0.11~0.21g 朱砂0.11~0.21g(每日用量)

【功能】芳香开窍,行气止痛。

39.参苓白术散

【处方来源】《太平惠民和剂局方》,公元1078年-1085年

【标准来源】中国药典2005年版一部P510

【组成】人参1.5~3.5g 茯苓1.5~3.5g 白术(炒)1.5~3.5g 山药1.5~3.5g 白扁豆(炒)1.1~2.6g 莲子0.8~3.6g 薏苡仁(炒)0.8~3.6g 砂仁0.8~3.6g 桔梗0.8~3.6g 甘草1.5~3.5g(每日用量)

【功能】补脾胃,益肺气。

40.参苓白术丸

【处方来源】由参苓白术散发展而来,《太平惠民和剂局方》,公元1078年-1085年

【标准来源】《中国药典》2015年版P1133

【组成】人参2.3g 茯苓2.3g 麸炒白术2.3g 山药2.3g 炒白扁豆1.8g 莲子1.2g 麸炒薏苡仁1.2g 砂仁1.2g 桔梗1.2g 甘草2.3g(每日用量)

【功能】补脾胃,益肺气。

41.补中益气丸

【处方来源】由补中益气汤转换剂型而得,补中益气汤,出自金代(公元1249年)李东垣所著的《脾胃论》

【标准来源】《中国药典》2015年版一部P993

【组成】炙黄芪 党参 炙甘草 白术(炒) 当归 升麻 柴胡 陈皮 生姜 大枣

【功能】补中益气,升阳举陷。

42.香砂六君丸

【处方来源】公元 1682 年,《医方集解》

【标准来源】《中国药典》2015年版一部P1203

【组成】木香1.3~3g 砂仁1.4~3.2g 党参1.8~4.1g 白术(炒)3.6~8.1g 茯苓3.6~8.1g 炙甘草1.3~3g 陈皮1.4~3.2g 半夏(姜制)1.8~4.1g(每日用量)

【功能】益气健脾,和胃。

43.逍遥丸

【处方来源】逍遥丸是逍遥散由煮散剂演变为丸剂而成;逍遥散源自《太平惠民合剂局方》,公元1078年-1085年

【标准来源】《中国药典》2015年版一部P1355

【组成】柴胡1~3.1g 当归1~3.1g 白芍1~3.1g 麸炒白术1~3.1g 茯苓1~3.1g 炙甘草0.78~2.3g 薄荷0.2~0.59g 生姜1~3.1g(每日用量)

【功能】疏肝健脾,养血调经。

44.桂枝茯苓丸

【处方来源】东汉张仲景所著《金匮要略》(公元前206年)

【标准来源】《中国药典》2015年版一部P1334

【组成】桂枝0.78~1.6g 茯苓0.78~1.6g 牡丹皮0.78~1.6g 赤芍0.78~1.6g 桃仁0.78~1.6g(每日用量)

【功能】活血,化瘀,消癥。

45.健胃消食片

【处方来源】原方胃消食片,出自明代王肯堂《证治准绳》(公元1602年)

【标准来源】《中国药典》2015年版一部P1366

【组成】太子参2.1g 陈皮0.21g 山药1.5g 炒麦芽1.5g 山楂0.99g(每日用量)

【功能】健胃消食。

附录2.

新冠肺炎临床证候评分量表

姓名(编号): 性别: 年龄: 联系方式:

入院日期: 总分: | ||||

项目 | 无0 | 轻3 | 中6 | 重9 |

发热 | □0无 | □337.3-38.5℃ | □638.6-39.5℃ | □939.5℃以上 |

恶寒 | □0无 | □3微恶风 | □6恶寒,加衣被不减 | □9寒战 |

头身痛 | □0无 | □3轻微头身痛,时做时止 | □6持续头身痛,但可忍 | □9头身剧痛,疼痛难忍 |

头身重 | □0无 | □3轻微头身重, | □6持续头身重,活动减少 | □9持续头身重,难以活动 |

乏力 | □0无 | □3乏力,不影响工作 | □6乏力,活动减少 | □9乏力,不欲动 |

汗出 | □0无 | □3偶有汗出 | □6少汗,未湿衣襟 | □9大汗淋漓 |

咳嗽 | □0无 | □3偶咳 | □6咳声阵作 | □9咳嗽连声频作 |

咳痰 | □0无 | □3时咳痰 | □6常咳痰 | □9常咳痰且量多 |

鼻塞 | □0无 | □3轻微 | □6通气不畅,流涕或黄涕 | □9持续不畅,流涕量多 |

咽痛 | □0无 | □3轻微 | □6干痛,吞咽时痛 | □9灼痛,吞咽剧痛 |

咽干 | □0无 | □3轻微 | □6咽干,偶欲饮水 | □9咽干,时欲饮水 |

气短 | □0无 | □3轻微 | □6气短明显,但不影响活动 | □9气短不能活动 |

喘促 | □0无 | □3喘促偶发 | □6喘促明显,但不影响活动 | □9喘息不得平卧 |

胸闷 | □0无 | □3轻微 | □6胸闷明显,但不影响活动 | □9胸闷不能活动 |

心悸 | □0无 | □3轻微 | □6心悸,时作时止 | □9持续心悸 |

口干 | □0无 | □3轻微 | □6口干,偶欲饮水 | □9口干,时欲饮水 |

口苦 | □0无 | □3偶有口苦 | □6常有口苦 | □9持续口苦 |

口渴 | □0无 | □3口干唇燥 | □6口渴 | □9口渴喜饮 |

纳差 | □0无 | □3轻微 | □6尚可进食 | □9完全不欲饮食 |

恶心呕吐 | □0无 | □3恶心欲吐 | □6呕吐 | □9频繁呕吐,食入即吐 |

腹泻 | □0无 | □3<3次/日 | □64~6次/日 | □9>6次/日 |

便秘 | □0无 | □3<3日/次 | □64~6日/次 | □9>6日/次 |

失眠 | □0无 | □3入睡困难 | □6入睡困难,易惊醒 | □9入睡困难,易惊醒,经常做噩梦 |

舌象 | ||||

附录3.

舌苔拍摄要点

一、嘱患者自然伸舌。患者正面站立或端坐,舌头尽量自然下伸,舌面平展,低于拍摄角度。

二、光线充足柔和。尽量在自然光或者日光灯下面向光线角度拍摄。

三、避免染苔。拍摄时注意避免患者因食物或药物染色对苔色影响。

四、舌体全覆盖。照片拍摄范围通常覆盖鼻孔下方到下巴,需全面展示舌尖、舌面及舌根整体部位。

五、请参照下图拍摄。